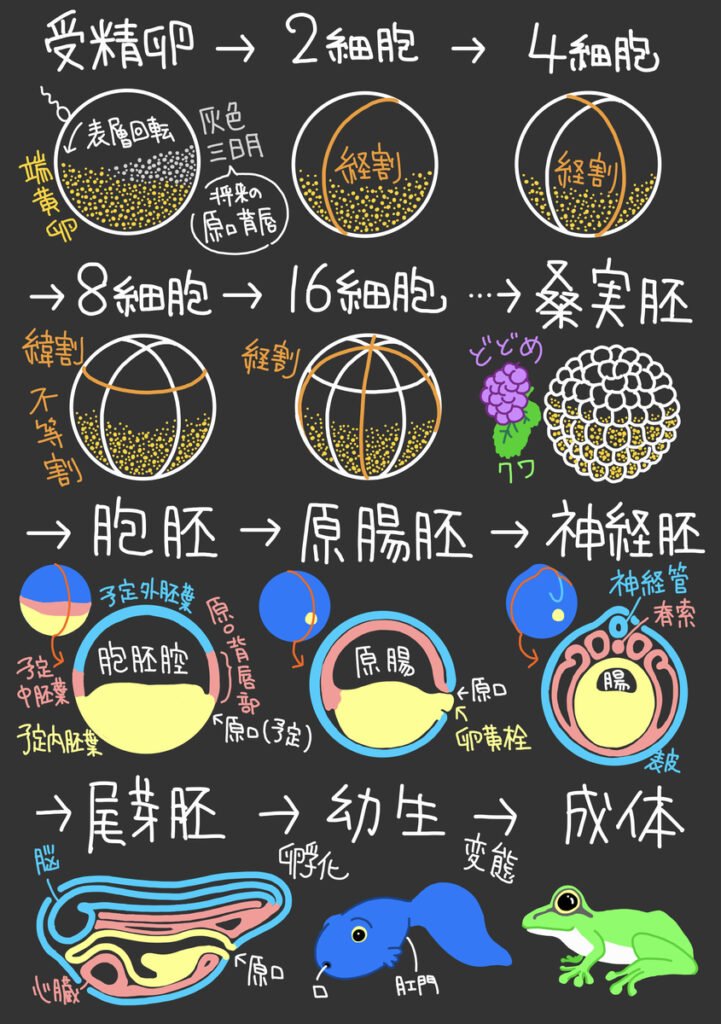

【42】カエルの発生

カエルやイモリ(両生類)は、ヒト(哺乳類)と同じ脊椎動物ということもあり、発生の仕組みがよく研究されてきた。

哺乳類は体内受精、鳥類や爬虫類は硬い卵殻の中で発生が進むため、発生の様子を観察し難い。

一方、両生類は体外受精で、卵外被も透明なので発生過程を観察しやすい。

【関連記事】

https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Fsoilshop.hatenablog.com%2Fentry%2F2020%2F12%2F18%2F200254soilshop.hatenablog.com

【補足】

- 発生(受精卵が個体になるまでの成長過程。)

- 胚(受精卵が個体になるまでの間の状態。)

- 個体(摂食や光合成などによって外界からエネルギーを摂取できるようになった状態。)

- 卵割(発生初期は、受精卵に割れ目が入るように体細胞分裂を繰り返す。)

- 割球(卵割によってできた細胞。)

- どどめ(桑の実。房状の実で、熟すと深紫色になる。)

- 原腸陥入(胚の一部が、胚の内側に向かって突出し、将来の消化管になる空間をつくる。)

- 内胚葉(胞胚期の植物半球の細胞から、将来は消化管の内壁に分化する。)

- 中胚葉(胞胚期の帯域の細胞から、将来は骨や筋肉などに分化して、内胚葉や外胚葉を“裏打ち”する。)

- 外胚葉(胞胚の動物半球の細胞から、将来は神経に分化する。神経にならなかった外胚葉は、表皮に分化する。)

【参考資料】

- 吉里勝利(2018).『改訂 高等学校 生物基礎』.第一学習社

- 浅島 誠(2019).『改訂 生物基礎』.東京書籍

- 吉里勝利(2018).『スクエア最新図説生物neo』.第一学習社

- 浜島書店編集部(2018).『ニューステージ新生物図表』.浜島書店

- 大森徹(2014).『大学入試の得点源 生物[要点]』.文英堂