【7】半透膜と浸透圧

コンロの火を止めれば、鍋の”お湯”は冷めるけれど、鍋の周りの”空気”が少し暖まり、やがて”お湯”と”空気”の温度が等しくなる。

”温度”の違うものを”くっつけて”、”ほうって”おくと、やがて全体が同じ温度になる。

”濃さ”の違うものでも同じことが起こる。例えば、水に”インク”を垂らすと”ほうって”おいても、やがて”インク”は水の中に広がり(拡散し)、やがて全体が同じ色になる。

では、”濃さ”の違う溶液を「膜」で仕切ったらどうなるか?

「全透膜」は「膜」ではあるけれど、分子にとっては大きな孔だらけで、水分子や、水に溶けるようなサイズの分子(溶質)は、全て通してしまう。

”濃さ”の違う溶液を「全透膜」で仕切っても、やがて溶液は混ざり合い均質な溶液になる。

「半透膜」の孔は小さくて、水分子くらい小さな低分子しか通さない。

”濃さ”の違う溶液を「半透膜」で仕切ると、水分子だけが”浸透”して均質な”濃さ”の溶液になろうとする。

物質が移動(水が浸透)するのだから、そこには力が働いている。

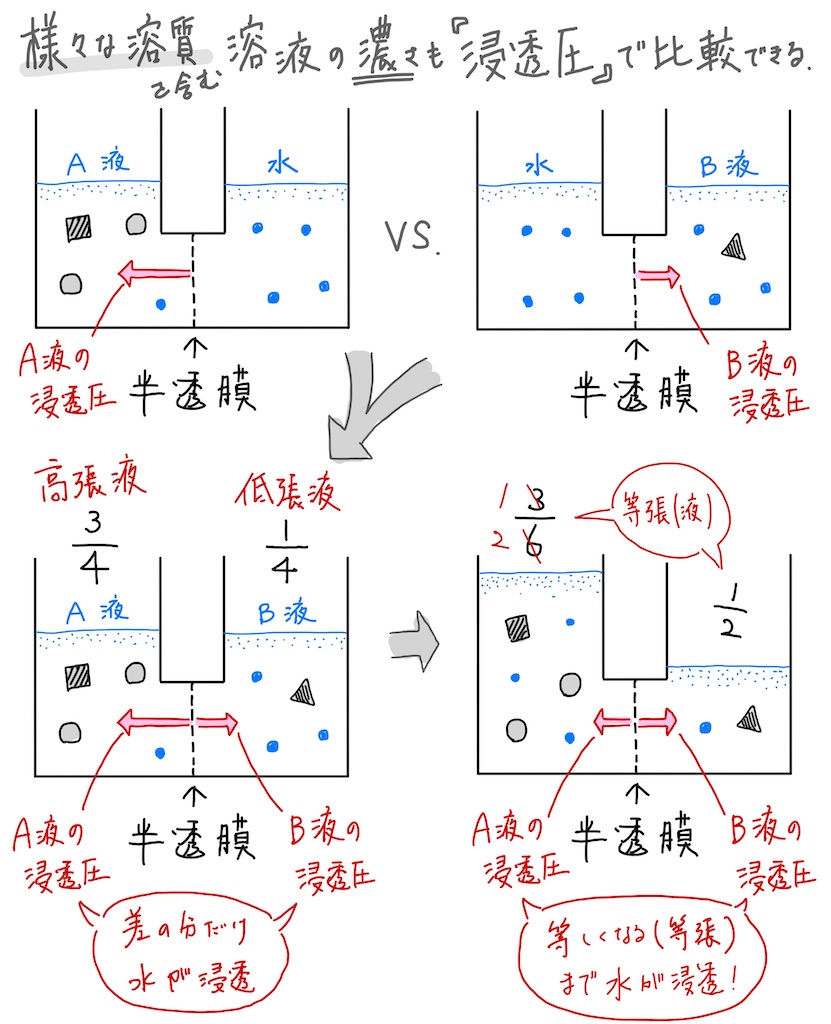

半透膜を挟んだ2つの溶液は、それぞれの”濃さ”に応じた「浸透圧」で水を”引き込もう”としていて、「浸透圧」の差の分だけ水が浸透する。

溶液の”濃さ”を表すなら「濃度」がある。0.9%の食塩水とか、0.15mol/Lの食塩水とか、一種類の溶質に注目するのであれば、質量パーセント濃度[%]やモル濃度[mol/L]で表せる。一方、雑多な成分が含まれている細胞質基質や血液について、それぞれの成分(溶質)の「濃度」ではなく、”全体的な濃さ”を比べるなら「浸透圧」が使いやすい。

- 半透膜を水の浸透するのを止めるには、「浸透圧」の差に見合う力を加えなければならない。何もしなければ、全体が同じ”濃さ”になる。

- 鍋のお湯が冷めるのを防ぐには、コンロの火をつけて熱を加え続けなければならない。何もしなければ、鍋も空気も同じ”温度”になる。

- 整理整頓した部屋が散らかるのを防ぐには、物を使うたびに片付け続けなければならない。何もしなければ、部屋全体が同じように散らかってしまう。

- 集団の中で自分を保つには、普段から考え続けなければならない。何もしなければ、個性が無くなってしまうかもしれない。

【補足】

- 全透膜(細胞壁など、高分子も通す膜)

- 半透膜(細胞膜やセロハン膜など、高分子は通し&低分子は通さない膜)

- 浸透圧(溶液が水を”引き込む”力。溶質が多いほど浸透圧は大きい。)

- 高張液(浸透圧の高い溶液)

- 等張液(浸透圧が等しい溶液)

- 低張液(浸透圧の低い溶液)

【参考資料】

- 吉里勝利(2018).『改訂 高等学校 生物基礎』.第一学習社

- 浅島 誠(2019).『改訂 生物基礎』.東京書籍

- 吉里勝利(2018).『スクエア最新図説生物neo』.第一学習社

- 浜島書店編集部(2018).『ニューステージ新生物図表』.浜島書店