【64】色素胞

メダカは、真皮に4種類の色素胞(黒色素胞,黄色素胞,虹色素胞,白色素胞)を使い、周囲の明るさや色彩に合わせて体色を変えている。

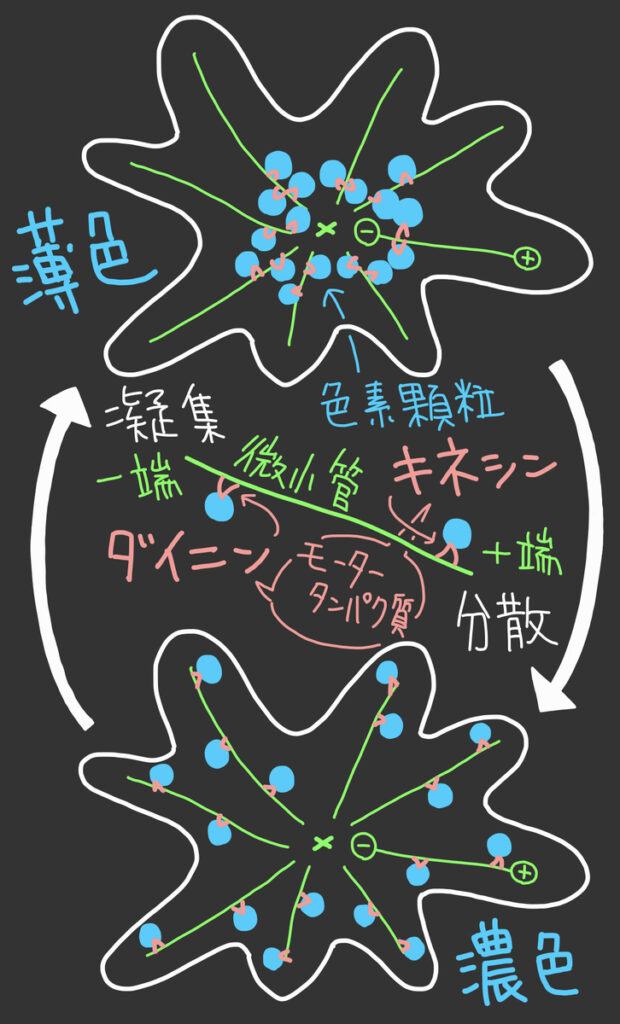

色素胞(色素細胞)の内部には多数の色素顆粒があり、微小管に沿って色素顆粒が集合したり、分散したりしている。

もし、色素顆粒が色素胞の中心部に集合すれば、色素顆粒によって散乱する光(色素の色)が減って“薄い色”となる。一方、色素顆粒が色素胞全体に分散すれば、色素顆粒によって散乱する光(色素の色)が増して“濃い色”となる。

色素顆粒はモータータンパク質(ダイニン&キネシン)を介して、微小管(チューブリン)の上を移動している。

【補足】

- 体色変化(擬態,保護色,婚姻色,警戒,日焼け...。生物の中には、環境に合わせて体色を変えるものがいる。)

- 色素胞(魚類などの真皮にある色素細胞。細胞内に多数の色素顆粒を持つ。色素顆粒に含まれる色素によって、様々な色の色素胞がある。)

- 色素顆粒(色素胞/色素細胞の中にある細胞小器官。)

- 微小管(最も太い細胞骨格。タンパク質チューブリンが多数重合している。微小管には方向性があり、チューブリンが新たに結合する先端が“+端”、チューブリンが分離するもう一方の先端が“ー端”となる。)

- キネシン(微小管の表面を、ー端から+端に向けて移動するモータータンパク質。)

- ダイニン(微小管の表面を、+端からー端に向けて移動するモータータンパク質。)

【参考資料】

- 吉里勝利(2018).『改訂 高等学校 生物基礎』.第一学習社

- 浅島 誠(2019).『改訂 生物基礎』.東京書籍

- 吉里勝利(2018).『スクエア最新図説生物neo』.第一学習社

- 浜島書店編集部(2018).『ニューステージ新生物図表』.浜島書店

- 大森徹(2014).『大学入試の得点源 生物[要点]』.文英堂