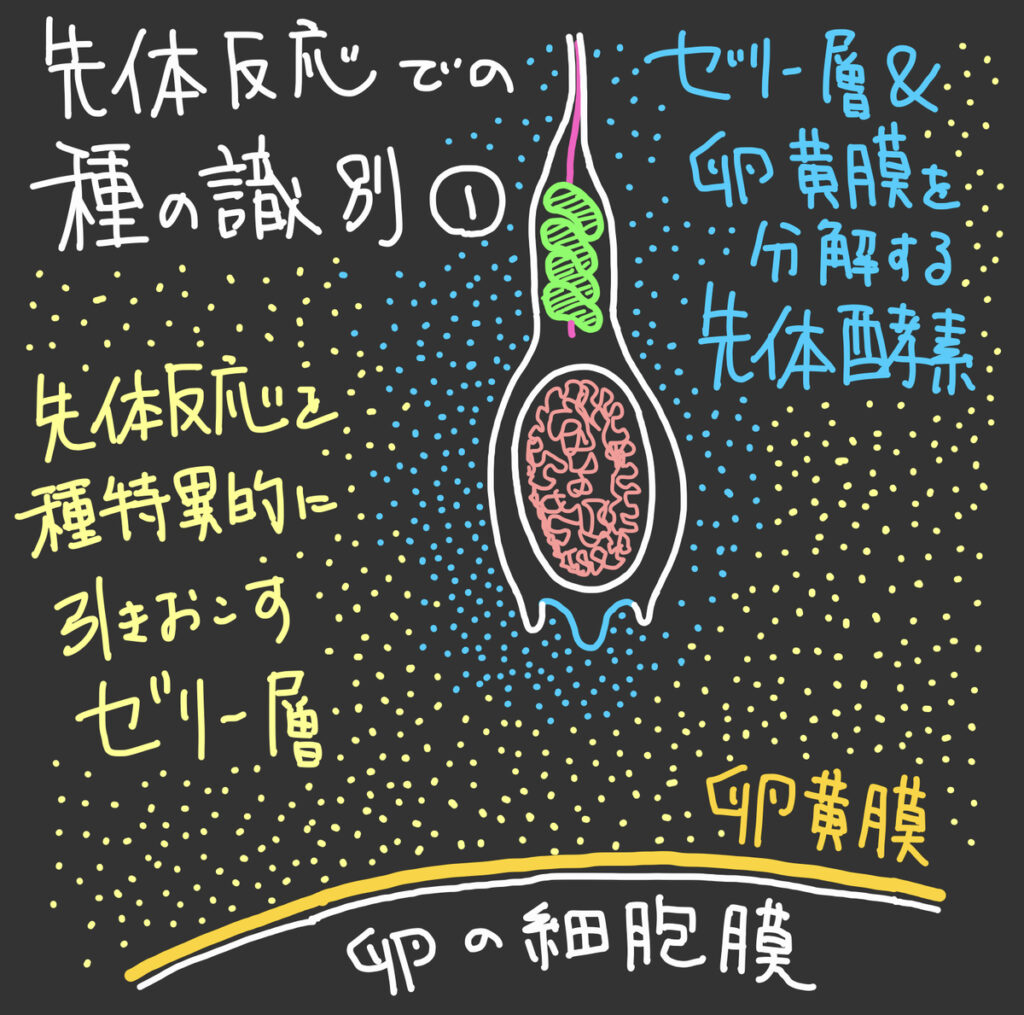

【40】先体反応

有性生殖においては、違う生物種の卵と精子が受精してはならない(種の識別)。

そして、一つの卵が複数の精子と受精することも許されない(多精拒否)。

ウニの場合、卵を取り囲むゼリー層(卵外被)が、同じ種類のウニの精子に対して“先体反応”を誘発する。精子の先体から放出された酵素(先体酵素)がゼリー層を分解しながら、精子は卵に近づいていく。

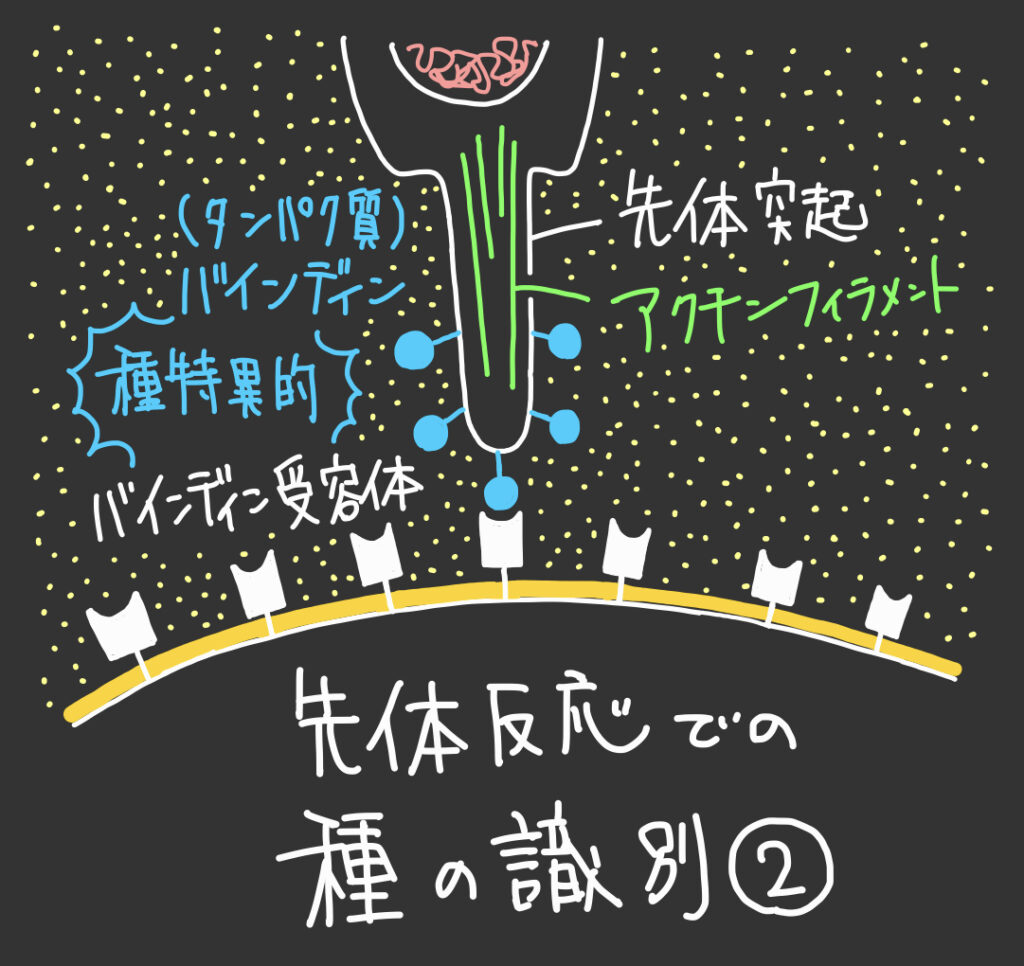

精子が卵の細胞膜までたどり着くと、先体突起の膜タンパク質“バインディン”と、卵の細胞膜の膜タンパク質“バインディン受容体”が種特異的に結合する。

もしゼリー層を突破できても、違う種類のウニの精子は卵に取りつけない。

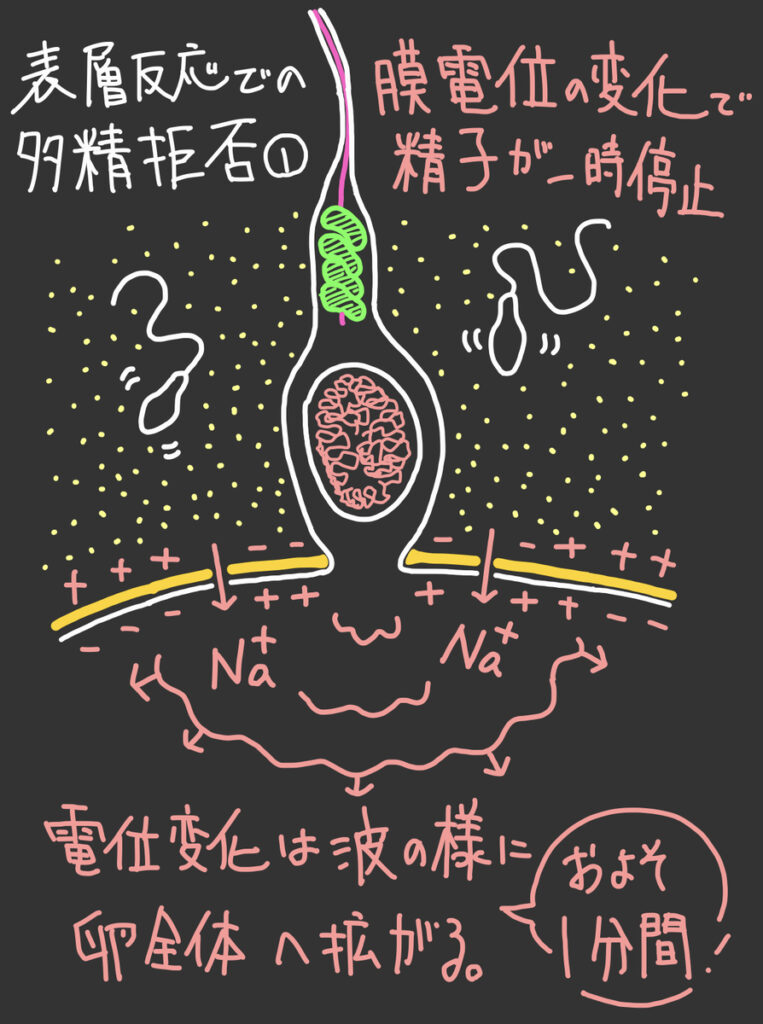

精子と卵の細胞膜が融合すると、即座にナトリウムイオンが卵内に流れ込む。ナトリウムイオンによって卵の膜電位が一時的に変化する(1分程度)ことで、周囲の精子も一時的に動きを止める。

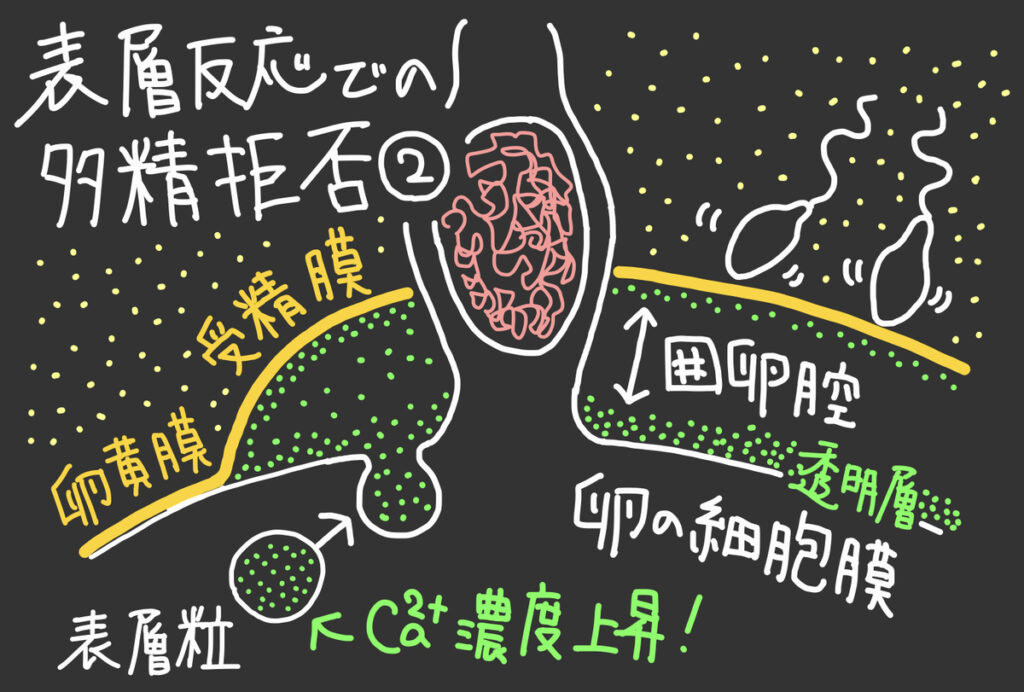

膜電位の変化で精子が停止している隙に、卵から“卵黄膜”がはがれて“受精膜”が立ち上がる。

“受精膜”ができると、膜電位が回復した後も2着目以降の精子は卵に近づけなくなり、“多精拒否”が完了する。

【補足】

- 受精(配偶子の中でも、大きくて泳がない”卵”と、小さくて泳ぐ“精子”が”接合”する場合と”受精”とよぶ。)

- 種の識別(違う生物種の卵と精子が受精してはならない。)

- 多精拒否(受精卵は、2番目以降にやってきた精子の侵入を防がなければならない。)

- 卵外被(卵細胞の細胞膜外側を取り囲む成分。鶏卵("卵"=黄身の部分)における卵白や卵殻膜や卵殻にあたる部分。ウニ卵には”ゼリー層”と呼ばれる卵外被がある。)

- 受精膜(受精前は、卵の細胞膜の外側に“卵黄膜”として張り付いている。受精後に、卵細胞の表層粒から放出された成分の働きで細胞膜の外側に立ち上げる。2番目以降の精子の侵入を防ぐ。)

【参考資料】

- 吉里勝利(2018).『改訂 高等学校 生物基礎』.第一学習社

- 浅島 誠(2019).『改訂 生物基礎』.東京書籍

- 吉里勝利(2018).『スクエア最新図説生物neo』.第一学習社

- 浜島書店編集部(2018).『ニューステージ新生物図表』.浜島書店

- 大森徹(2014).『大学入試の得点源 生物[要点]』.文英堂