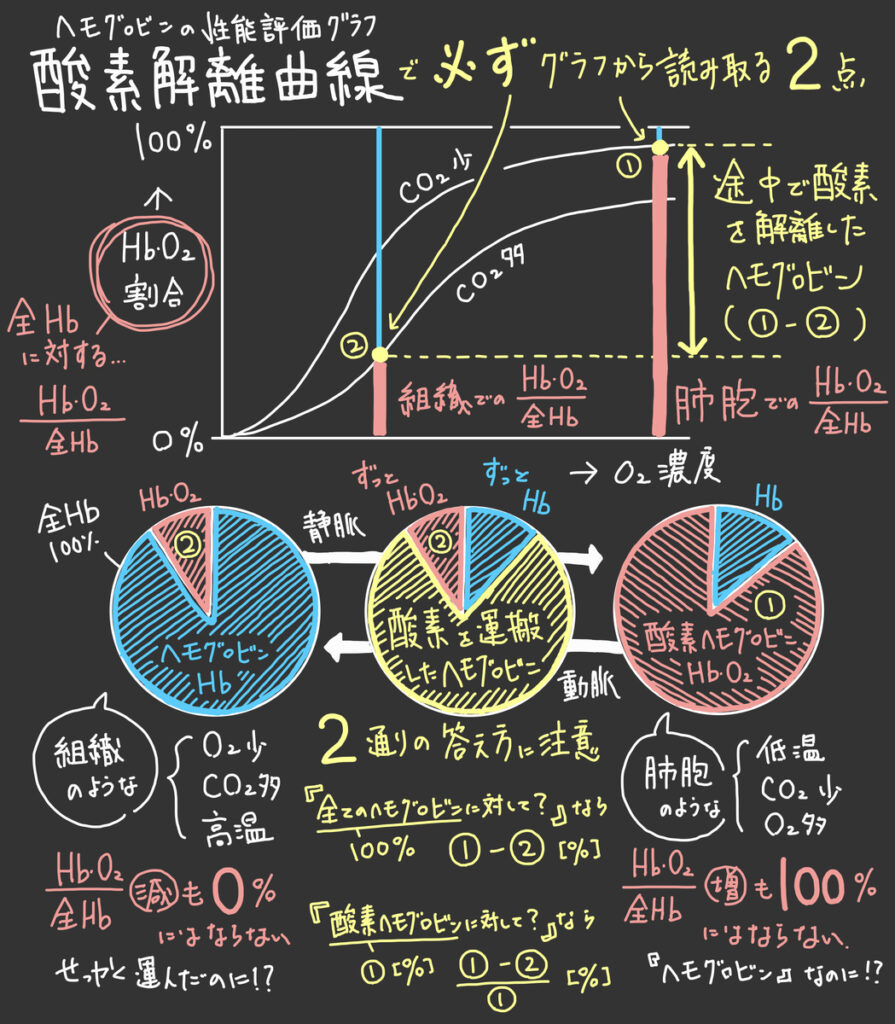

【27】酸素解離曲線

赤血球の中のヘモグロビンは、酸素を結合したり解離したりすることで、肺から全身の組織へ酸素を運んでいる。

ヘモグロビン(Hb)の“酸素との結合しやすさ”は、周囲の酸素濃度や二酸化炭素濃度、温度、pHなど様々な条件から影響を受けている。

二酸化炭素濃度など他の条件が同じなら、酸素濃度が“高い”ほど、ヘモグロビン(Hb)は酸素と結合しやすくなり、酸素ヘモグロビン(HbO2)の割合が増える。

酸素濃度など他の条件が同じなら、二酸化炭素濃度が“低い”ほど、ヘモグロビン(Hb)は酸素と結合しやすくなり、酸素ヘモグロビン(HbO2)の割合が増える。

【補足】

- ヘモグロビン(鉄を含む“ヘム”の色素部分と、“グロビン”のポリペプチド部分からなるタンパク質複合体。)

- 酸素ヘモグロビン(酸素と結合したヘモグロビン。“ヘム”の鉄が酸化されて、酸化鉄に特徴的なの鮮赤色となる。)

- 酸素解離曲線(酸素濃度の変化に対して、酸素ヘモグロビンの割合の変化を表したグラフ。二酸化炭素炭濃度や温度、生物種や成長段階によって、異なるS字形のグラフになる。)

【参考資料】

- 吉里勝利(2018)改訂 高等学校 生物基礎』.第一学習社

- 浅島 誠(2019).『改訂 生物基礎』.東京書籍

- 吉里勝利(2018).『スクエア最新図説生物neo』.第一学習社

- 浜島書店編集部(2018).『ニューステージ新生物図表』.浜島書店

- 大森徹(2014).『大学入試の得点源 生物[要点]』.文英堂