【2】原形質流動とアクチンフィラメント

脊椎動物の骨格は、「リン酸カルシウム」でできている。

細胞の骨格は、「タンパク質」でできている。

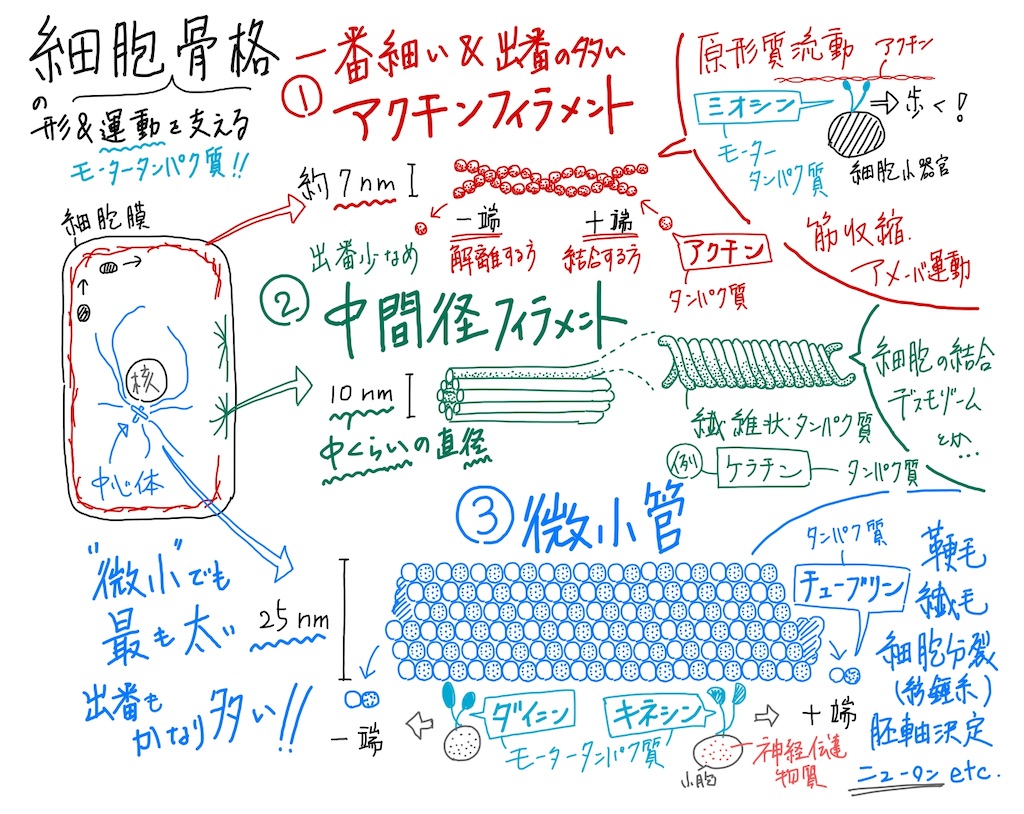

細胞骨格は大きく3種類。細い方から順番に・・・

- アクチンフィラメント・・・アクチン(タンパク質)

- 中間径フィラメント・・・ケラチンなどの繊維状タンパク質

- 微小管・・・チューブリン(タンパク質)

特に「1. アクチンフィラメント」と「3. 微小管」は、それぞれと関わりの深い“モータータンパク質”とセットで、『生物』の教科書では色々な単元にちょこちょこ顔を出してくる。

例えば“原形質流動“・・・。

”モータータンパク質“の「ミオシン」が葉緑体などを”背負い“、細胞膜のすぐ内側ある「アクチンフィラメント」の上を”歩いて“いく。原形質流動の速さ(ミクロメータで計算できる!)を考えれば”走る”の方が適当かも。

とにかく「ミオシン」にすれば、一歩ごとにATPを消費する重労働。“原形質流動”が「生きた(元気な!)細胞でしか観察できない」ことや「適当に“流れている”わけではない」ことを納得してもらえるだろうか?

【補足】

- 原形質流動(細胞小器官が細胞内を“流れる”ように移動する現象)

- 細胞小器官(葉緑体とかミトコンドリアとか…)

- エネルギーの通貨“ATP”

- 1μm(マイクロメートル)= 1000nm(ナノメートル)

【参考資料】

- 吉里勝利(2018).『改訂 高等学校 生物基礎』.第一学習社

- 浅島 誠(2019).『改訂 生物基礎』.東京書籍

- 吉里勝利(2018).『スクエア最新図説生物neo』.第一学習社

- 浜島書店編集部(2018).『ニューステージ新生物図表』.浜島書店